Le 2 septembre 2025, le juge fédéral Amit P. Mehta a rendu sa décision finale dans le procès antitrust DOJ vs Google sur leur activité Search, imposant des remèdes plus modérés que prévu pour briser le monopole sur les moteurs de recherche. Loin du démantèlement radical réclamé par les plaignants, cette décision révèle un tribunal soucieux d’équilibre, adoptant certaines mesures tout en rejetant les plus controversées.

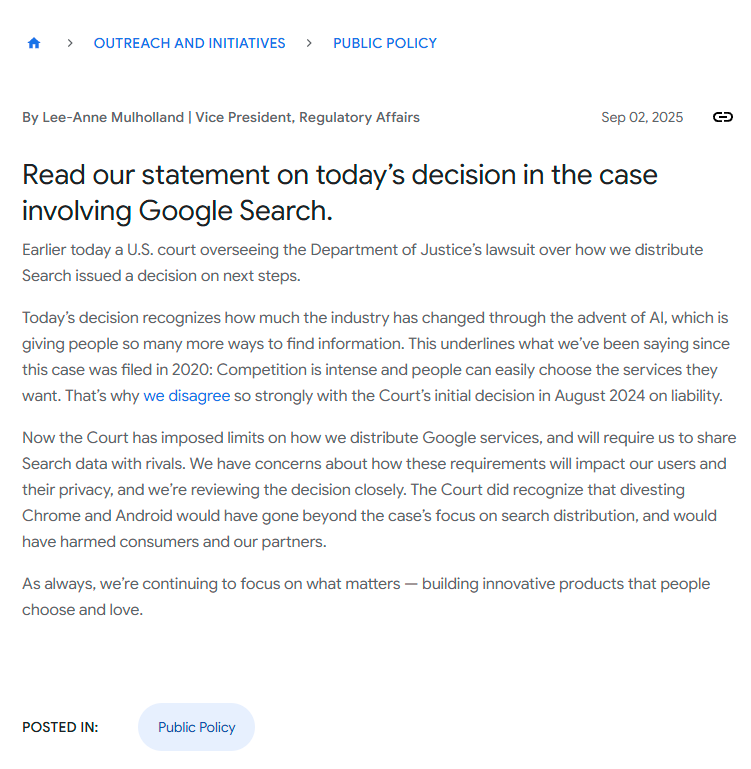

Malgré cela, Google n’est pas du tout satisfait des mesures demandées : ils ont

Un monopole bâti sur 26 milliards de dollars d’accords secrets

L’histoire commence en août 2024, lorsque le tribunal déclarait Google coupable de violation du Sherman Act. Les révélations du procès avaient marqué les esprits : Google versait plus de 26 milliards de dollars annuellement pour s’assurer d’être le moteur de recherche par défaut sur pratiquement tous les appareils connectés.

Apple touchait à elle seule environ 20 milliards de dollars pour maintenir Google en position par défaut sur Safari. Mozilla, Samsung, les opérateurs télécoms américains percevaient leurs propres milliards pour des arrangements similaires. Ces accords couvraient 50% de toutes les requêtes effectuées aux États-Unis.

Le tribunal avait été sans appel : « Google est un acteur monopolistique et a agi comme tel pour maintenir son monopole ». Pendant plus d’une décennie, ces pratiques ont « gelé l’écosystème de recherche », empêchant toute concurrence véritable d’émerger.

Les mesures adoptées : pragmatisme judiciaire avant tout

Face à ce constat, le juge Mehta a choisi une voie médiane, adoptant quatre mesures principales tout en rejetant les demandes les plus radicales des plaignants.

Interdiction des accords exclusifs : la mesure phare

La seule mesure vraiment tranchante concerne l’interdiction totale des accords exclusifs. Google ne pourra plus conditionner l’accès au Play Store à l’installation obligatoire de ses services de recherche. Les contrats de distribution sont désormais limités à un an maximum, contre plusieurs années auparavant. Les partenaires retrouvent une liberté de choix : ils pourront sélectionner différents moteurs selon les appareils ou proposer des services concurrents en parallèle.

Partage de données : des concessions limitées

Le tribunal a imposé un partage restreint de certaines données Google avec des « concurrents qualifiés » :

- Les identifiants de pages web de l’index de recherche et les URLs correspondantes

- Les données d’interaction utilisateur qui alimentent les modèles Glue et RankEmbed

- Ces données concernent notamment les requêtes « longue traîne » qui constituent plus de 38% du volume total

Mais le juge a refusé le partage des données publicitaires, jugeant cette mesure « mal ajustée et d’efficacité douteuse ». Il a également rejeté le partage du Knowledge Graph, estimant le lien avec les pratiques anticoncurrentielles trop ténu.

Syndication obligatoire : un pont de cinq ans

Google devra proposer ses résultats de recherche aux concurrents pendant cinq ans, avec une limitation progressive débutant à 40% des requêtes la première année. Cette mesure vise à permettre aux nouveaux entrants de proposer une expérience de qualité le temps de développer leurs propres capacités.

Mais attention : contrairement aux demandes des plaignants, les concurrents devront payer aux tarifs commerciaux standards, pas au coût marginal. Le tribunal a voulu éviter de fausser le marché de la syndication.

Transparence publicitaire : une seule mesure adoptée

Sur les quatre mesures de transparence publicitaire réclamées, une seule a été retenue : Google devra divulguer mensuellement les changements « matériels » de ses systèmes d’enchères. Cette mesure met fin aux ajustements secrets des « boutons de prix » qui permettaient d’augmenter les coûts de 5 à 15% sans notification.

Mais le tribunal a rejeté :

- Les rapports de requêtes granulaires que réclamaient les annonceurs

- La restauration de l’option « exact match » pour les mots-clés

- L’accès étendu aux données publicitaires

Les refus majeurs : quand la prudence l’emporte

Le juge Mehta a rejeté la plupart des demandes les plus spectaculaires des plaignants, révélant une philosophie de modération.

Pas de démantèlement : Chrome et Android restent chez Google

La demande de cession forcée de Chrome, pourtant soutenue par le Département de la Justice, a été rejetée comme disproportionnée. Le tribunal a estimé que 80% des utilisateurs de Chrome se trouvant hors des États-Unis, une cession serait techniquement complexe et juridiquement problématique.

De même, pas de cession contingente d’Android. Le juge a jugé cette mesure excessive et mal fondée juridiquement.

Maintien des paiements : une décision pragmatique

Contre toute attente, Google peut continuer à payer pour obtenir des positions par défaut. Cette décision, apparemment contre-intuitive, révèle une compréhension fine des équilibres économiques. Interdire ces paiements aurait eu des conséquences dramatiques : Mozilla risquerait la faillite, Apple perdrait des revenus considérables, les prix des smartphones Android pourraient augmenter.

Pas d’écrans de choix obligatoires

Le tribunal a refusé d’imposer des écrans de choix, citant l’expérience européenne décevante où ces dispositifs n’ont déplacé que 0,5 à 1,5% du marché vers des alternatives.

L’IA générative : la vraie révolution reconnue

L’aspect le plus novateur de la décision concerne la reconnaissance de l’IA générative comme force concurrentielle. Pour la première fois, un tribunal américain admet explicitement que ChatGPT, Claude, Perplexity constituent des alternatives crédibles aux moteurs traditionnels.

Le tribunal note que pour la première fois en 22 ans, le volume de recherches Google via Safari a diminué, probablement à cause des chatbots IA. Eddy Cue, vice-président d’Apple, a témoigné que seuls ces nouveaux acteurs avaient une chance de défier Google grâce aux « nouvelles technologies ».

Les mesures s’étendent donc aux produits d’IA générative, permettant aux données partagées d’alimenter les systèmes de « grounding » qui ancrent les réponses des chatbots dans des informations web récentes.

Impact nuancé pour les marketers français

Pour les digital marketers français, cette décision dessine un paysage d’évolution graduelle plutôt que de révolution.

À court terme (2025-2027), les changements seront limités mais perceptibles :

- Meilleure visibilité sur les modifications d’enchères Google Ads

- Émergence progressive de nouveaux acteurs utilisant les données partagées

- Maintien de la domination Google sur l’écosystème publicitaire

À moyen terme (2027-2030), l’impact pourrait s’amplifier :

- Concurrence accrue des plateformes d’IA conversationnelle

- Nécessité de diversifier les stratégies d’acquisition de trafic

- Évolution des formats publicitaires vers plus de conversationnel

Le défi principal reste la fragmentation progressive du paysage. Là où Google représentait un point d’entrée quasi-unique, l’émergence d’alternatives nécessitera des approches plus sophistiquées de gestion de portefeuille publicitaire.

Six ans de surveillance sous haute tension

La mise en œuvre s’étalera sur six ans sous la supervision d’un Comité Technique de cinq membres. Cette durée, plus courte que les dix ans réclamés, reflète la rapidité d’évolution technologique. Le juge peut réviser le décret si la concurrence ne se développe pas suffisamment.

Cette décision marque une rupture mesurée plutôt qu’une révolution. Depuis le démantèlement d’AT&T dans les années 1980, aucune entreprise technologique n’avait fait l’objet de contraintes structurelles, mais celles-ci restent modérées.

La vraie nouveauté réside dans la reconnaissance juridique de l’IA générative comme alternative crédible à la recherche traditionnelle. Pour la première fois depuis des décennies, Google fait face à des contraintes réelles mais calibrées, dans un contexte où l’intelligence artificielle pourrait effectivement redistribuer les cartes.

Des mesures dont l’application est repoussé au plus tôt en 2028

Google a décidé de faire appel de la décision et s’est fendu d’un communiqué laconique pour exprimer son désaccord :

Le jugement en appel pourrait n’intervenir qu’en 2026 ou 2027, et l’affaire pourrait remonter derrière jusqu’à la Cour Suprême.

D’ici là, Google aura peut-être réussi à avoir la peau de ses concurrents sur le marché du Search propulsé par IA !